マイホームから、まちづくりまで「大成建設グループ」だから、できること

個人や法人のお客様のご要望・お困りごとにワンストップで最適なソリューションを提供いたします

「身近な願い」から「大きな夢」まで大成建設ブランドでカタチにしてみませんか

建築への真剣な姿勢が育んだ、100年の信頼と期待

#TAISEI's NOTE

集合住宅「番町會所」外観北面

文:くらしと街のコンシェルジュ編集部

株式会社佐藤秀は、住宅建築や社寺建築、そして著名建築家との共創を強みとしながら、分譲マンションやオフィス、ホテルや医療・福祉施設といった幅広い建築を手掛ける総合建設会社です。今回は、企業の核であり続けている「佐藤秀の住宅建築」について探っていきます。

設計と施工それぞれの現場から、持田千鶴さん(設計部意匠設計課長)、古川淳一さん(建築部工事課長)にお話を伺いました。

佐藤秀の住宅建築とはどのようなもの?

編集部:住宅建築とひとことで言っても、一戸建てやアパート、マンションなど形態だけでもさまざまあります。御社が得意とする住宅建築とはどのようなものでしょう。

設計の持田さん:一般的に高級住宅といわれる住宅の建築を請け負うことが多いです。

高級住宅と聞いてイメージする「立派な門構えに広い庭のお屋敷」というものばかりでなく、個々のお施主様のニーズやご希望に誠心誠意応え実現するスタイルが当社の高級住宅です。したがいまして、建築物に対してこだわりの強いお客様よりご好評を賜っており、富裕層の皆様からも多くのお引き合いを頂いております。

「番町會所」施主住宅EVホール

編集部:そのようなこだわりの詰まった住宅を設計される際、大事にしていることはなんでしょう。

持田さん:住宅に限らずどのような建物の設計でも同じように重視しているのは、お客様がつくりたいものを具現化することです。計画の初期段階でお客様との会話に時間をかけ、要望を深く理解するように心がけています。

持田さん(設計部意匠設計課長)

創業者のDNAを受け継いで100年

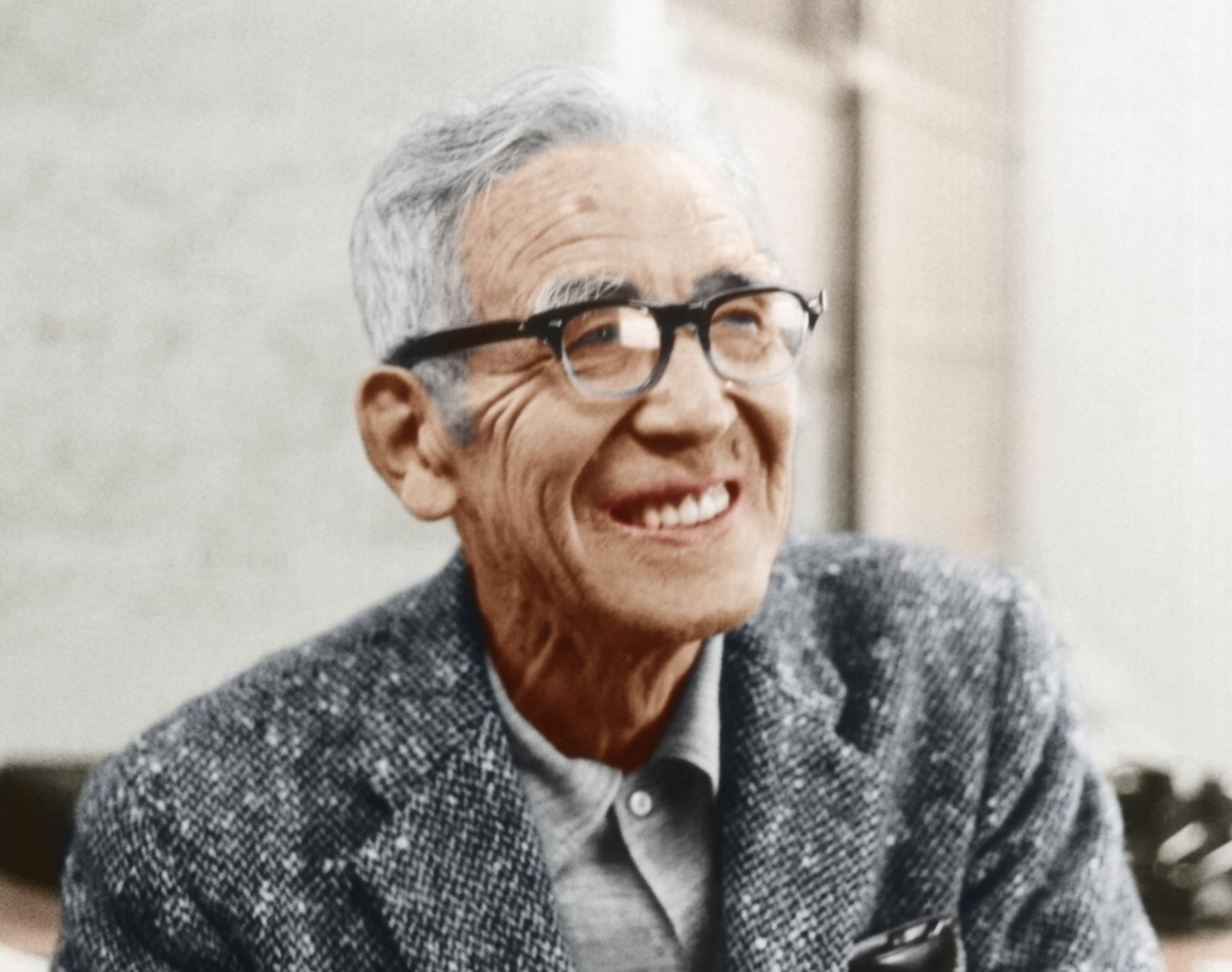

創業者佐藤秀三(晩年の姿)

編集部:高級な住宅建築の市場は非常にニッチで、会社全体のポートフォリオの一部に過ぎないと伺いました。それでも、御社の経営の核であり続けるのには何か理由があるのでしょうか。

持田さん:住宅建築は、お施主様と設計者が密な打ち合わせを重ね、細部に至るまで丁寧に造り込むための技術と情熱、対応力と気配りが特に求められます。この住宅建築で培ってきた精神をほかの分野でも活かしてきたことで今日の佐藤秀に至っているといえます。住宅建築の分野は、弊社の創業時からのアイデンティティであり基盤なのです。

編集部:創業者の佐藤秀三氏はどのような建築家だったのでしょうか。

持田さん:建築に対して真剣な方だったと思います。自分の作品を作ることより、お施主様にとって真に価値ある建物を造ることに決して妥協せず、誠心誠意やり尽くす建築家です。会社を起こしたのも、自らの設計をしっかりと実現するために施工もやるべきだと考えたからだと聞いております。

編集部:創業者のそうした建築への姿勢が、総合建設会社に成長した現在も、会社の文化として受け継がれているということでしょうか。

持田さん:そう思います。入社当時、私は佐藤秀三のことをあまり知りませんでしたが、秀三の設計で現存している「住友那須別邸」を実際に訪れた際、圧倒的な迫力と存在感に感動と興奮を覚えました。年月を経ても設計者の熱意と信念を感じられる建物でした。その後も秀三の作品性について学び、その良さを知っていくことになりました。

施工の古川さん:佐藤秀三は生前「住宅は住む方のためにつくるものであって、自分の作品として披露するためにつくるものではない」と、作品集などにまとめることを決して許さなかったそうです。そのような事情もあって、私の代でも佐藤秀三を知って入社した人はいなかったと思います。実際、社員の多くは住宅建築に特化しているわけではなく、ゼネコンとしてさまざまな用途の建築に携わっているため、特に「佐藤秀調」といわれるスタイルの建築を全員が再現しているわけではありません。それでも上司の仕事ぶりを間近で見ることで、創業者がそうであったように、真剣に建築に取り組んでいる姿勢を常に感じています。そういう形で身をもって受け継がれているのだと思います。

古川さん(建築部工事課長)

現代によみがえる「佐藤秀調」の建築

「木挽町會所」ダイニングルーム亀甲名栗加工を施した山桜の化粧梁と自然石が空間に存在感を与えている

編集部:建築に真剣に向き合うという創業者のDNAは、現場でも脈々と受け継がれているのですね。

持田さん:私は佐藤秀三の作品に触れるたびに、その真摯な取り組みを見倣うとともに、機会があれば自分もその工法や技法を取り入れた建物を作りたいという意欲が芽生えてきました。

編集部:ここで紹介いただける物件はありますか?

持田さん:東京の番町と木挽町に2つの建築があります。どちらも同じオーナーの建物ですが、お施主様の住戸と賃貸住宅で構成され事業案件としての性質が強いものです。一般的にはコストも安く、メンテナンス性の良い新建材を仕上材として選定することが多いですが、オーナーとデザイナーの要望により、自然素材を選定し時間と共に成長し朽ちていく建築を目指しました。

「番町會所」EVホール

「番町會所」床:石貼、壁:左官材、天井:左官材・木という自然素材で仕上げたエントランスホール。

左の壁は古代建築技術「版築」を生かした「版築仕上げ」

「番町會所」施主住宅土間・和室

持田さん:木挽町の方は厨房を併設したダイニングルームの内装を手掛けました。オーナーの要望としては「佐藤秀調」を意識した〈サロン〉を造りたいとのお話でした。秀三の代表作にも見られる名栗加工を施した化粧梁や柱を使用しています。

「木挽町會所」内装化粧梁や柱は名栗加工が施された北山杉

「木挽町會所」エレベーターホールを柔らかく照らす秀三デザインの特注照明。

壁の仕上げは熟練の職人にしかできないラフコート塗装

編集部:オーナーとのイメージの共有はどのように行われたのでしょうか。

持田さん:今回はオーナーのコンセプトが決まっていましたので、とりわけイメージの共有には時間をかけました。具体的には昔の建物を中心に、喫茶店、老舗のお茶屋、ホテルのバーなど設計の参考になりそうな場所を訪れて打合せを重ねました。

編集部:木挽町の設計を通じて佐藤秀三氏の想いに真剣に向き合われたと思いますが、どのようなことを考えましたか。

持田さん:佐藤秀三の建築を実際に見た経験は少なく、諸先輩方や棟梁に話を聞いたり、保管されている図面や資料を参考にしましたが、同じにはならないとわかっていたので、見た目だけで本質がない空間にはしたくないとの思いで設計しました。その過程で創業者の歴史・想いを振り返ることができたこと、佐藤秀三という建築家に向き合うことができたことは、良い経験をさせていただいたと思っています。

受け継がれる精神が下支えする企業の力量

「木挽町會所」厨房

編集部:施工を担う古川さんは、主にどのような分野の建築を手掛けていますか。

施工の古川さん:私が担当する分野は社寺が多く、また住宅建築が約半分を占めています。そのほか、ホテルやオフィスビルなども手掛けています。

編集部:現場ごとにかなり違いがありそうですね。

古川さん:そうですね。建物の趣旨だけでもずいぶん違います。社寺には地域の拠り所としての役割があり、住宅は住む人の使い勝手や生活を重視し、見た目だけでなく機能も重要です。

編集部:古川さんが、施工の仕事で大事にしていることは何でしょう。

古川さん:私は住宅でもホテルでも、いかなる用途の建築でも同様に、お客様と設計者の意図を形にすることが務めです。そのために「誠心誠意こころを込めて造り込む」「建築技術者として研鑽を積む」ことを常に意識して業務に臨んでいます。

編集部:実現が難しいと思ったことはありますか。

古川さん:難しいと思ったことはありません。傾斜地や狭小地、崖地など、悪条件での施工も多いですが、足場の設置や周囲の建物への配慮、狭い道路での作業など重要な課題をどう解決していくか、どうやったら品質を維持できるのか、問題があってもそれらをどう解決していくか、という側面に難しさよりもやりがいや面白さを感じています。

持田さん:設計も同じです。どの案件もそれぞれに異なる難しさがありますが、それも当たり前のこととして受け取り、向き合っています。

インタビューは創業者の設計スピリットを集約させたメモリアルルーム(本社)で行われました。貴重なお話をありがとうございました

創業者の精神は社員一人ひとりのDNAに受け継がれ「いかなる建物も誠心誠意尽くす」という企業文化となって生き続け、技術と情熱を背景に、株式会社佐藤秀への強い信頼と期待を得ているのだと感じました。

創業者・佐藤秀三が手掛けたものは、積極的に記録や公開がされてきませんでした。しかしいまは、世代が変わっていく中で忘れ去られることへの危機感から、20年かけて記録保存に尽力したものが佐藤秀の公式サイトに公開され5年が経過しています。現在活躍する若手社員は佐藤秀三の世界観に触れ入社を志したかもしれません。

Architectural Photo:BAUHAUSNEO Yasuhiro Nakata

Interview Photo:KazKoyama